Introduction

L’intention annoncée de promouvoir une culture technique constitue de prime abord un projet éminemment louable, a fortiori dans une société qui semble persister à déprécier la technique au regard d’autres formes de manifestation de l’intelligence humaine et, par conséquent, à dévaloriser la place du technicien par rapport à d’autres catégories socio-professionnelles. Parallèlement, dans le champ éducatif, les cursus techniques et technologiques sont, aujourd’hui encore, communément considérés comme un palliatif à court terme à l’échec scolaire : on y orientera les jeunes considérés comme n’étant pas en capacité de suivre une filière d’enseignement général. Face à ces différentes formes de stigmatisation, une réhabilitation de la technique s’avère sans doute nécessaire. Néanmoins, la recherche d’une reconnaissance sociale et académique, paradoxalement, peut tout aussi bien contribuer à promouvoir qu’à nier ce qui est au fondement même de ladite culture, à savoir la technique. Cette tentative de légitimation sociale ne doit donc pas conduire à accepter sans discussion le diagnostic initial, dont il se peut qu’il constitue aussi une partie non négligeable du problème. Ainsi, il importe d’établir au préalable de quelle technique et de quelle culture il est question, avant que de proposer une autre définition et de la technique et de la culture, afin de montrer à quelles conditions la formation à une autre culture de la technique peut être envisagée.

Vers une (re)définition de la technique

Rien n’est moins sûr que l’on sache précisément de quoi on parle lorsque l’on évoque la technique. Si l’on ambitionne d’étudier scientifiquement un phénomène, il convient de ne pas s’en tenir aux évidences ni aux acceptions communes. Il importe donc de définir préalablement ce que désigne ce terme de technique. S’agit-il de l’ensemble des équipements, outillages et artefacts produits par l’être humain, du silex au silicium, des premiers bifaces aux prouesses technologiques les plus récentes, et jusqu’au patrimoine immatériel de l’humanité ? Faut-il également y inclure tous les éléments de l’environnement naturel que la physique prend pour objet d’étude ? Faut-il également l’étendre aux actions des animaux, comme l’abri du castor, la termitière ou la ruche de l’abeille mellifère ? Quelle différence entre un racloir en silex intentionnellement taillé par l’être humain et un caillou ébréché saisi par un singe pour extraire un fruit protégé par une coque ? Peut-on « relativer1 » l’assertion, potentiellement anthropomorphique, selon laquelle la pierre que manie l’animal est la même que celle que manipule l’être humain ? S’agit-il de la même réalité pour le primate et pour l’homme ? La réponse est non au regard du principe d’Umwelt qui prend en compte les variations naturelles de la perception selon les espèces, et de nouveau non si l’on admet, en plus, le principe de l’existence des sciences humaines, c’est-à-dire d’un registre de sciences aptes à dégager les principes explicatifs des phénomènes spécifiquement humains. C’est un point sur lequel nous divergeons avec les éthologues attachés, comme le primatologue néerlandais Frans de Waal, à faire valoir une intelligence animale2 équivalente, sinon similaire, à l’intelligence humaine.

L’efficacité instrumentale naturelle

À finalité d’action identique (ouvrir la noix), l’animal va mobiliser un autre processus cognitif que celui auquel peut recourir l’être humain. L’animal agit de manière « instrumentale », par mise en relation d’un moyen immédiatement asservi à une fin : à force de percussions de la pierre adroitement maintenue (il n’est pas question de contester au primate son adresse, ni son habileté) et au prix d’une attention permanente, la coque de la noix finira par éclater en morceaux pour délivrer le fruit. Considérons le primatologue Christophe Boesch, de l’Université Max-Planck d’anthropologie évolutionniste de Leipzig, observant l’activité lithique des chimpanzés de la forêt de Taï en Côte d’Ivoire. Quand bien même le primate eût-il préalablement lui-même affûté la pierre utilisée comme percuteur, cela n’en constitue pas pour autant l’attestation qu’il s’agit de la même démarche que celle d’un humain permettant le façonnage d’un biface. Cela illustre plutôt le procédé, certes complexe, de sériation instrumentale asservissant un moyen à l’atteinte d’une fin intermédiaire, qui devient à son tour un moyen plus efficace pour parvenir à une nouvelle fin. Pas d’analyse technique, donc, mais un enchaînement de trajets, que la mémoire ou l’habitude peuvent naturellement conditionner. L’être humain, même s’il a aussi la possibilité d’agir immédiatement et efficacement de la sorte, a des possibilités d’analyse auxquelles le primate n’accède pas, rendant même son action paradoxalement inefficace, au sens où il commencera par ne rien faire. Renonçant à l’efficacité instantanée et immédiate de la mise en relation du moyen et de la fin, dans laquelle l’animal excelle, l’être humain dispose d’un ensemble de médiations rationnelles qui vont complexifier sa possibilité d’agir sur le monde. Il identifiera éventuellement le fruit au regard d’une classification agronomique plus ou moins sommaire, dépendante de son vocabulaire et de ses connaissances et il analysera techniquement le chantier en formant un ensemble d’hypothèses, en termes de qualités matériologiques utiles (par identification de matériaux résultants de la mise en opposition de propriétés abstraites, comme la dureté ou la mollesse, la translucidité ou l’opacité, la friabilité ou la solidité, etc.) et suffisantes (la quantité utile pour réaliser la propriété en question) et il déterminera virtuellement les étapes de son action, par analyse oppositionnelle et segmentale des tâches contraignant la prise, la percussion ou la découpe.

Nous distinguons ici deux processus : l’immédiateté et l’efficacité instrumentales, qui caractérisent sans conteste l’activité animale, et la médiation technique abstraite de l’outil, immanente chez l’humain, paradoxalement inefficace mais qui introduit un système analytique incomparablement plus efficient. La voiture et l’avion nous font nous déplacer sans bouger : la technique, faisant à notre place, nous dispense de faire. Il est néanmoins incontestable qu’il existe des processus naturels communs aux animaux et aux humains : il ne s’agit pas de nier que l’animal accède naturellement à la motricité et, praxiquement, au geste, tout comme l’être humain. Nous partageons avec l’animal des processus cognitifs naturels, de sorte que les effets de la captation ou du détournement de l’attention ne sont pas uniquement observables lors de la capture d’animaux sauvages ou du nourrissage d’animaux en captivité : les fournisseurs de réseaux numériques sociaux en font délibérément usage en programmant des algorithmes destinés à exploiter ces leviers naturels qui agissent à notre insu, selon des circuits physiologiques de récompense biologiquement identifiables.

L’inefficacité, ou « l’inaction », de la technique

L’être humain, quand l’équipement requis est absent ou qu’il renonce à la technique pour une efficacité immédiate, peut aussi instrumenter en sériant des actions entre elles quand il s’agit d’ouvrir sans délai une enveloppe avec une clé ou d’utiliser une paire de ciseaux comme tournevis. Ce n’est cependant pas l’efficacité de ce type d’action qui atteste de la capacité d’abstraction technique humaine mais plutôt l’attention requise pour compenser les contre-pouvoirs contreproductifs qui font apparaître en négatif un « principe de sécurité3 » attendu dans l’outil. La présence d’une analyse technique implicite se caractérise par une sorte « d’inaction4 » car c’est précisément la phase de mise à distance avec l’efficacité immédiate qui représente la phase déterminante de la technique, ce « seuil anthropologique ». La complexité, la permanence, la disponibilité spécialisée et l’amélioration continue de l’outillage dont témoignent l’ensemble des productions techniques et technologiques humaines sont sans commune mesure avec ce processus animal d’instrumentation non techniquement médié, quelle que soit la complexité de l’enchaînement des fins intermédiaires. Et ce n’est pas l’argument de l’apprentissage social qui nous convaincra qu’il y a abstraction de la part du primate et effacement du seuil anthropologique entre le primate et l’humain. Ce n’est pas en court-circuitant la question de l’analyse technique au profit d’une démonstration de l’existence d’un apprentissage par imitation, et donc par une imprégnation qui reste à la portée de l’animal, que l’on pourra attester d’une capacité d’abstraction technique chez le singe, ni dévaluer la technique pour en faire une faculté accessible à l’animal. De la même manière qu’un perroquet peut répéter acoustiquement à l’identique une séquence sonore dont il ne saisit ni le sens ni la structuration grammaticale, l’animal peut être dressé à manier un outillage (dont il n’est jamais inutile de rappeler à l’éthologue qu’il est toujours une production humaine). L’animal, quel que soit son degré d’habileté, éventuellement développée par dressage, n’en devient pas pour autant opérateur, incapable qu’il est de saisir l’abstraction présente dans l’ustensile qu’on lui a placé dans les pattes. Ainsi ce n’est pas la matérialité acoustique du son (que pourra reproduire l’animal, ou la machine qui l’enregistrera, voire l’intelligence artificielle qui le générera algorithmiquement) qui fait le langage humain, mais la double analyse du signifiant et du signifié que l’humain introduit dans la séquence sonore et dans le sens. Ni l’animal ni la machine ne peuvent comprendre ces frontières de son, ni de sens, même si l’illusion persiste, par le dressage qualifié d’éducation par anthropomorphisme pour satisfaire aux nécessités du clientélisme propre au commerce des services relatifs aux animaux domestiqués ou par la compensation algorithmique mise en œuvre dans « l’apprentissage profond ».

D’une théorie du signe à une théorie de l’outil

Reconnaître une différence de processus, par-delà d’éventuelles similitudes d’apparence, entre l’instrumentation animale et l’outillation humaine, c’est se donner la possibilité de sortir de la confusion communément entretenue entre nature et technique, en établissant l’existence d’une rupture qui oblige, pour l’expliquer, à inscrire la technique dans le champ des sciences humaines. C’est dans ce cadre qu’à titre d’hypothèse Jean Gagnepain5 transposait à la technique l’acte fondateur de la linguistique moderne de Ferdinand de Saussure, qui distinguait le « signifiant » du son, et le « signifié » du sens, dans ce qu’il appellera « l’arbitraire du signe »6. Louis Hjelmslev poursuivait déjà le projet d’établir une linguistique par-delà les langues en visant une « description linguistique exacte » à laquelle il donnait le nom de glossématique. C’est en s’y référant que Jean Gagnepain élaborera la glossologie, théorie dialectique du signe linguistique reposant sur l’hypothèse d’un fonctionnement logique articulé en trois « temps » dialectiques :

-

une phase naturelle de symbolisation, traitement naturel mobilisant des capacités perceptives en indices et sens pour générer de la représentation (comme le « chant » des oiseaux, variation du cri d’alerte animal immédiatement rivé à un sens) ;

-

une phase structurale d’abstraction spécifiquement humaine, appelée signification : le principe d’impropriété du signe linguistique marque la négation du rapport immédiat entre le son et le sens, par l’analyse réciproque et abstraite du signifiant et du signifié ;

-

le réinvestissement, dans une désignation, de cette phase implicite d’évidement du sens naturel, mettant le système grammatical abstrait du langage au service d’une rhétorique permettant la formulation de concepts. Ce troisième temps de la dialectique est celui de la « négation de la négation », pour reprendre les termes hégéliens, autrement dit, du réinvestissement de l’analyse grammaticale dans le concret de la chose à dire, intégralement réaménagé à la mesure de nos capacités d’analyse et de désignation lexicales et syntaxiques et ouvrant des possibilités d’expression logiquement infinies.

Ce n’est pas parce que l’on peut verbaliser les étapes d’un raisonnement technique que le raisonnement en cause est de nature langagière. Il s’agit au contraire d’éprouver l’hypothèse d’un fonctionnement autonome de la technique qui ne doive rien au langage, c’est-à-dire qui fonctionne (ou, pathologiquement, dysfonctionne) de manière spécifique et indépendante. C’est précisément l’approche expérimentale proposée dès 1972 par le professeur Olivier Sabouraud, neurologue au CHU de Rennes7 dans le cadre de consultations menées en collaboration avec Jacques Laisis8. Cela a permis de mettre en évidence un fonctionnement rationnel défaillant de la capacité d’analyse technique chez des patients atteints de troubles atechniques, jamais observés auparavant faute d’en formuler l’hypothèse.

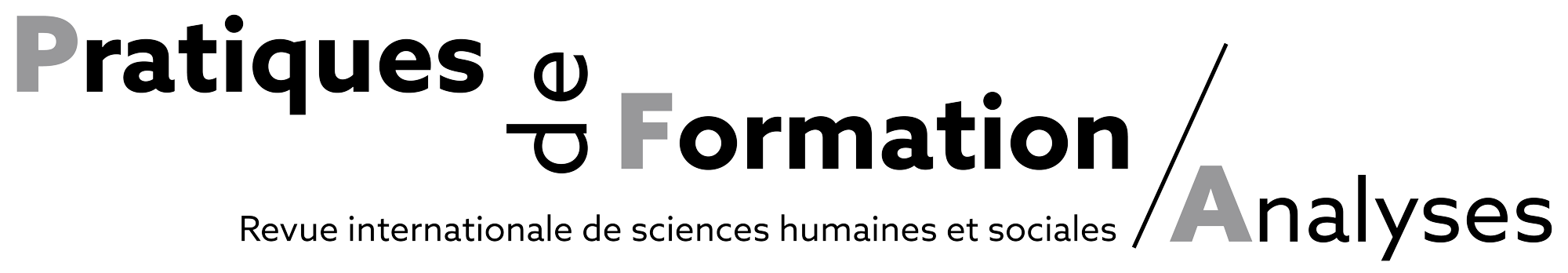

Figure 1. La pathologie comme analyseur de la raison humaine. Aperçu du modèle d’anthropologie clinique de la théorie de la médiation de Jean Gagnepain (1982, 1993) et Olivier Sabouraud (1995).

L’hypothèse d’une théorie immanente de l’outil spécifiquement humain qu’élabore Jean Gagnepain s’appuie sur l’observation clinique d’un raisonnement technique posé comme équivalent à un raisonnement logique, sans aucune hiérarchie ni subordination. Cette investigation clinique a été prolongée par Attie Duval avec des travaux sur l’écriture9 et par Didier Le Gall10 et Christophe Jarry11 sur les apraxies et les atechnies. La technique acquiert ainsi cliniquement le statut de modalité rationnelle distincte et autonome, indépendante d’une représentation consciente. L’observation clinique des troubles conduit à faire l’hypothèse d’un fonctionnement dialectique de l’outil, dans lequel un fabriquant s’inscrit dans un rapport de réciprocité avec un fabriqué, élaboré selon le même paradigme que la dialectique du signe, à cette différence près que ce qui est en jeu ici n’est plus l’acculturation de la représentation humaine par le langage mais l’acculturation de la manipulation humaine par la technique. En ce sens, la technique est alogique. Ainsi, la thèse selon laquelle il existerait une raison technique autonome spécifiquement humaine, étrangère aux déterminations du langage, mérite donc une attention particulière si l’on souhaite revaloriser la technique.

Sortir de la technique comme pharmakon

Le recours à la métaphore du pharmakon pour définir ce qu’est la technique, dans la suite du Phèdre de Platon, reprise par Jacques Derrida12, puis par Bernard Stiegler13, peut se justifier rhétoriquement pour transposer dans un exemple simple une réalité complexe à décrire. Ce procédé consiste à rapporter l’inconnu (l’écriture) au connu (les effets d’un médicament, alternativement considérés comme remède ou comme poison) dans une perspective pédagogique. Mais, sorti du cadre pédagogique, comme nous l’avons montré antérieurement14, la métaphore de la duplicité ne résiste pas à l’analyse et ne contribue en aucune manière à définir ce qu’est la technique ni à en expliquer le processus. Cette métaphore est incapable de contribuer à une définition de la technique. L’ambivalence sur laquelle se conclut la démonstration débouche sur la confusion de la fin (technique) et de la finalité (sociale ou éthique). Qu’est-ce qui est au fondement de cette articulation entre ce « moyen » et cette « fin » ? Rappelons que c’était de l’écriture dont il était question chez Socrate qui, supposément, contribuerait à tuer la culture, puisque la culture, avant l’invention de l’écriture, se transmettait oralement et était assimilée à la mémoire. Il n’est pas surprenant que l’imprimerie ait ensuite été accusée de mettre définitivement fin à la culture par la reproduction mécanique. Par conséquent, ce n’est pas un fait nouveau que de considérer que les nouvelles formes d’écriture présentent un danger pour la culture ou tendent à déshumaniser l’humain. Il est intéressant de constater qu’aujourd’hui, faute d’en comprendre les principes, ce sont peu ou prou les mêmes arguments qui sont mobilisés dans cette panique, alertant sur les risques de disparition de la culture, de la disparition perpétuellement différée du livre imprimé à la création de textes ou d’images par une intelligence artificielle générative.

L’ambivalence de la technique, qui ressort de cette métaphore du pharmakon, s’inscrit quasi-exclusivement dans la perspective d’un jugement de valeur visant à définir si la technique est bonne ou mauvaise. Dans la doxa contemporaine, cela est polarisé entre le discours technophile, ou techno-optimiste, et le discours technophobe, ou techno-pessimiste. Si nous ne pouvons que souscrire à ce double refus d’une « fascination » et d’une « diabolisation15 » de la technique, nous ne pouvons que déplorer le fait que l’analyse de l’acte technique soit presque toujours éludée au profit de celle de ses produits ou de ses implications sociales. Si la technique représente le péril que l’on dit, il faudrait également « déclarer le langage dangereux, voire mortel, pour l’homme, puisqu’il permet aussi de dévaloriser, de harceler, d’insulter, et pire encore16 ». En d’autres termes, dire que la technique est, en soi, bonne, mauvaise ou ambivalente n’a aucun sens ni intérêt. Il faut déjà définir ce qu’est la technique avant de lui appliquer ce jugement de valeur à l’emporte-pièce. Au-delà du finalisme induit par les archétypes fonctionnels d’un Leroi-Gourhan17, il convient de récuser la surdétermination éthique que l’on trouve philosophiquement agencée chez Gilbert Hottois18 et de considérer que la technique est amorale. Néanmoins, étant le produit de l’intelligence humaine, elle en partage éthico-moralement les risques et les frustrations autant que les motifs de satisfaction.

Sortir du « mode d’existence des objets techniques »

Considérer les arts de faire ou le mode d’existence des objets techniques, comme nous y invitent notamment Georges Simondon19 et Michel de Certeau20, c’est effectivement s’intéresser à ces objets qui peuplent notre quotidien et qui, de ce fait, l’outillent et le façonnent en permanence. Ne franchissons pas le Rubicon consistant à assimiler la technique à l’usage des objets et à conclure hâtivement que la technique s’extrait de sa naturalité physique et n’est humanisée que par l’usage socialisé que l’humain fait des objets techniques. Cela reviendrait à penser que c’est la raison d’être, d’ordre ontologique, qui permet à l’objet technique d’accéder à un statut anthropologique, en l’arrachant à sa condition naturelle, à laquelle son objectité physique semble la condamner. Distinguer l’utilisation (technique) de l’usage (social) c’est, pour un sociologue, admettre qu’une autre rationalité de l’objet technique coexiste à côté de celle qui rend compte des modalités de son appropriation sociale. L’inscription permanente de la technique dans un rapport à l’individu, à une genèse ou à une appropriation, conduit à déplacer inévitablement la technique sur les terrains disciplinaires de la psychologie ou de la sociologie. Jacques Lafitte avait esquissé une « théorie des machines » à laquelle il a donné le nom de « mécanologie21 », qui reposait sur un classement typologique de machines selon des caractéristiques « passives », « actives » ou « réflexes »22. La « mécanologie » de Simondon contribuera ultérieurement à dé-techniciser la machine pour l’inscrire dans un processus psychosociologique d’individuation, en invoquant la nécessité de garder le contrôle sur une machine hypostasiée, pour prévenir tout risque d’aliénation. À ce compte, la technique est intégralement assujettie à une analyse sociologique d’appropriation ou de domination. C’est également cet argument qui mène Stiegler à « l’abandon de l’hypothèse anthropologique » que nous avons déjà récusée23. En effet, y compris dans l’automation, la machine ne dispose pas de cette propriété d’autonomie, ni de ce mode d’existence social, pervers ou abusif, qu’on ne lui conteste qu’après le lui avoir attribué ! Revendiquer la nécessité de n’être pas technocentré a surtout pour conséquence d’évacuer à peu de frais la définition de la technique, en allant chercher l’humain là où l’évidence le situe, à savoir dans les relations sociales.

Notons que l’ergologie élaborée par Jean Gagnepain pour désigner une théorie de l’outil se distingue également de l’homonyme « science du travail » développé par Yves Schwartz24 pour étudier les situations concrètes de travail. L’ergologie de Schwartz s’inscrit dans une analyse praxéologique qui ne dissocie pas, dans l’activité, le processus technique implicite de l’analyse du faire (principe explicatif de causalité) du processus social qui rend compte des modalités de l’organisation et de l’appropriation socialement contingente du travail dans un contexte socio-historique établi (principe contractuel de légalité). À ce titre, et en dépit de l’emploi du suffixe -logie, l’ergologie de Schwartz demeure, selon nous, une branche de l’ergonomie (du grec nómos, « loi »), qui analyse les processus d’institution en jeu dans « l’activité » professionnelle25. L’organisation des « tâches » dont rend compte l’ergologie de Schwartz relève moins d’une analyse ergologique de la fin outillée en jeu dans la manipulation que d’une analyse ergonomique des périmètres de responsabilité dans la distribution de la prise en charge sociale des partiels d’une activité. Cela contribue à réhabiliter socialement l’activité technique, tout comme l’intérêt porté à la technologie par Yves Deforge tend, notamment dans le champ éducatif, à valoriser les personnes qui travaillent, leurs équipements et savoir-faire techniques. Mais l’ergologie de Gagnepain se distingue des « savoirs » sur la technique qui mobilisent des terminologies (jargon et termes professionnels spécifiques des dictionnaires des techniques), outillages, savoir-faire, modes d’emploi et organisations corporatives (voire corporatistes) socio-historiquement déterminées. Elle prend pour objet d’étude l’acte technique, dégagé de son investissement par le social, en cohérence26 avec ce propos de Georges Canguilhem : « Il ne s’agit pas de conceptualiser du dehors une expérience prise pour objet. Il s’agit de saisir les concepts latents ou torpides qui font des actes des travailleurs une expérience capable de se dire elle-même, à sa manière propre, mais susceptible d’élucidation critique27. »

« Connaître l’homme ne résulte ni d’un inventaire ni d’un sondage d’intentions, mais de l’émergence à sa cause, c’est-à-dire au modèle qui l’explique, à l’agir implicite ici qui sous-tend techniquement son activité28. » Considérer la technique au prisme d’une ergonomie ou d’une sociologie des usages conduit, sans surprise, à des conclusions d’ordre strictement sociologique, contribuant à réduire les objets techniques à des marqueurs de distinction ou de responsabilité sociale. C’est une impasse que tenter de définir la technique par l’inventaire actualisé des technologies (télévision, informatique, internet ou intelligence artificielle) dont on ne cesse de craindre qu’elles deviennent aliénantes, ou de justifier qu’elles sont au contraire appropriées par l’usager. Ne considérer les techniques que sous l’angle d’une sectorisation socialement admise sans jamais définir ce qu’est la technique, ou ne pas lui reconnaître un niveau d’abstraction équivalent aux principes d’identité et de responsabilités fondateurs du social, empêche de revendiquer une culture technique, quelle que soit la considération que l’on ait pour la technique et ses opérateurs. Il convient donc plutôt de considérer que la technique est, en son principe, asociale. Ce faisant, on peut passer d’une approche sociologique des usages de la technique à une théorie spécifique et autonome de la technique, c’est-à-dire à une ergologie. Plaider en faveur de la technique dans le procès d’inhumanité qui lui est fait, c’est avant tout reconnaître que ce qui fait de l’humain un technicien (homo faber) manifeste de la rationalité humaine au même titre, et sans aucune hiérarchie, que ce qui en fait un être parlant, social ou désirant. À l’encontre d’une analyse distanciée, la proximité avec les professionnels de la technique ou les technologues peut aussi renforcer les aveuglements, le savoir-faire prévaudra quand il faudrait porter attention au faire. À ce propos, Gagnepain estime que l’émergence des sciences humaines repose sur la nécessité d’une « indiscipline29 », posture épistémologique conduisant à considérer qu’il ne faut rien attendre scientifiquement des organisations disciplinaires socialement instituées, qui défendent points de vue, intérêts et périmètres professionnels conventionnellement et contractuellement établis. Faire valoir la technique à l’exclusion de ses incidences dans le social nécessite de s’affranchir du mode d’existence des objets techniques, pour considérer strictement l’analyse implicite mobilisée qui préside à l’instauration de leur mode opératoire : il importe, ainsi que l’évoque Thomas Ewens, de réinscrire la technique dans « la technê, la facture, la fabrication, l’outillage30 ».

Une théorie dialectique de la technique

Si l’on ne peut qu’adhérer à l’intérêt accordé à la technique par des auteurs comme Yves Schwartz, Yves Deforge, Jocelyn de Noblet ou Tim Ingold, nos raisons d’y souscrire divergent : à une approche positive fondée sur une description et une catégorisation de situations concrètes pluri-déterminées techniquement, socialement ou éthiquement, nous privilégions une approche dialectique qui fait valoir de l’abstraction à l’œuvre dans une technique dégagée de ses finalités. Ce n’est pas la matérialité physique de l’artefact qui fait l’outil, ni non plus le fait d’obtenir un résultat en le maniant, mais la capacité d’abstraction qu’il suppose pour le produire ou mettre en œuvre le mode opératoire programmé qu’il inclut.

À l’instar de la théorie du signe, la théorie ergologique de l’outil de Gagnepain est structurée en trois temps dialectiques :

-

une phase naturelle, partagée avec l’animal, d’instrumentation, traitement de la motricité qui exploite la gestualité en termes de moyens et de fins ;

-

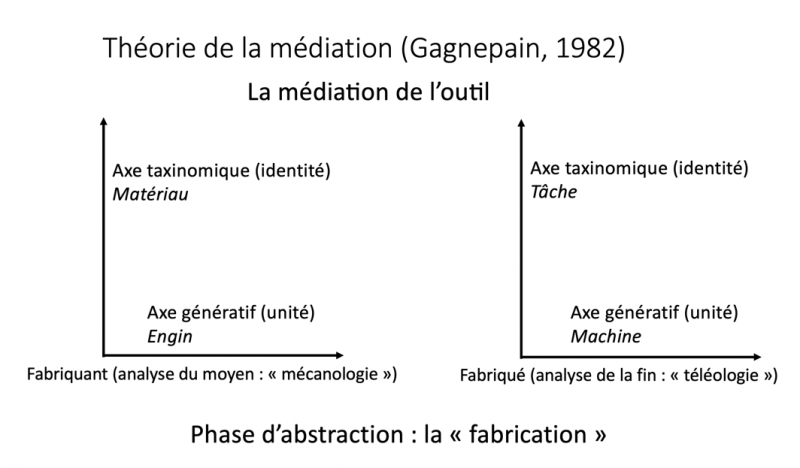

une phase d’abstraction (structure) spécifiquement humaine appelée fabrication : négation de l’efficacité immédiate du moyen et de la fin par l’analyse réciproque du fabricant et du fabriqué ;

-

une phase de production : la négation de la négation qui marque le retour à une forme d’efficacité médiée par la phase d’abstraction que constitue la fabrication.

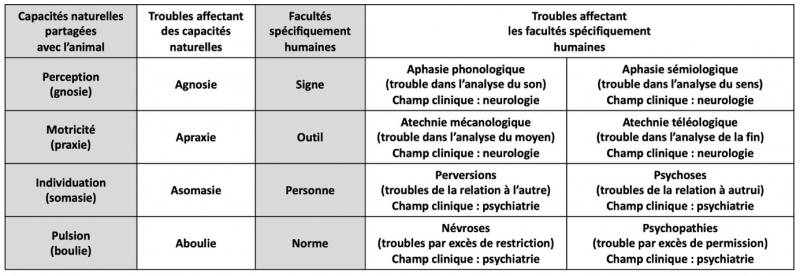

Figure 2. Concepts clés de l’ergologie dans la théorie de la médiation. Jean Gagnepain (1982), Gilles Le Guennec (2015).

Cette production se réalise selon trois « visées », ou formes d’efficacité de la production, dont deux vont se polariser chacune sur un « temps » de la dialectique. La visée « pratique », ou « empirique », va adapter ou réaménager l’outillage en fonction de la situation qui se présente concrètement, rejoignant en cela la phase naturelle de la dialectique (Figure 2). Deux autres visées sont à considérer31 : la visée « magique » qui consiste à adapter la réalité à l’outillage à disposition, par adhérence à la structure formelle de l’outil, et une visée « plastique », endocentrique, dans laquelle la pratique s’auto-justifie et se réaménage dans un rapport exclusif à elle-même.

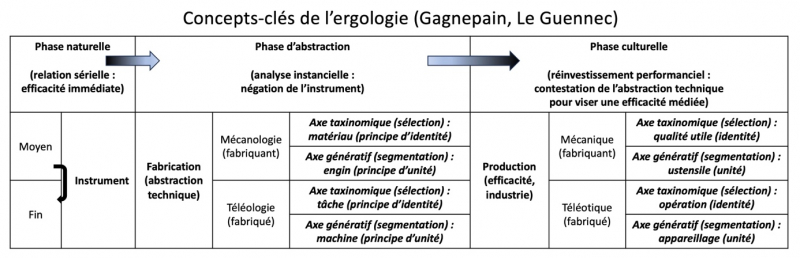

Pour percevoir la portée globale du modèle anthropologique de Jean Gagnepain, et comprendre la manière dont s’agence ce qui est exclu du fonctionnement rationnel de la technique, il convient de préciser que l’outil est formellement structuré de la même manière que les trois autres plans de rationalité : le signe, théorie glossologique articulant un signifiant et un signifié ; la personne, théorie sociologique articulant un instituant et un institué ; et la norme, au sens de règle que l’on s’impose à soi-même, articulant axiologiquement un réglementant et un réglementé.

Figure 3. Dialectique nature/structure/culture de la théorie de la médiation, Jean Gagnepain (1982, 1993).

La technique n’est pas la matière

La réalité physique d’un objet ne constitue pas une donnée a priori de l’entendement. La physique n’est pas une approche neutre, objective ou transcendante qui s’imposerait pour rendre compte de la réalité naturelle. En tant que science, la physique s’inscrit nécessairement dans un après-coup analytique qui présuppose l’analyse humaine. La physique n’est pas une science en surplomb dotée d’une légitimité supérieure. En tant que « science humaine32 », car « il n’est de science qu’humaine [au sens où] on y retrouvera toujours l’abstraction que le locuteur y introduit », elle témoigne d’une capacité de conceptualisation qui la fait ressortir à la logique et à la scientificité ; en tant que discipline scientifique inscrite dans une communauté, elle se situe dans un processus d’institution qui s’appuie sur une explication de type sociologique, comme l’ont démontré Bruno Latour et Steve Woolgar33 ; en tant que recherche de la vérité, elle s’inscrit dans la perspective d’une analyse éthique ; et, si l’on considère l’appareillage scientifiquement indispensable, elle relève d’une théorie de l’outil.

Décrivant le travail du physicien, Alain Testart observe ce processus « phénoménotechnique » énoncé par Gaston Bachelard34, c’est-à-dire la nécessité technique de fabriquer les phénomènes pour les rendre observables : « La physique dépend étonnamment de la capacité technique de l’homme à fabriquer des boules, des triangles, des cordes sans raideur ni élasticité et tant d’autres objets inanimés, amorphes et isotropes dans leur structure interne qui ne sont pas donnés dans la nature35. » On ne peut donc pas confondre « matière » (qui peut être aussi bien une substance naturelle qu’un composé chimiquement élaboré) et « matériau » (qui est le produit d’une analyse spécifiquement humaine sélectionnant un trait analytique dans la matière sur un critère d’utilité). Le matériau, au sens de Gagnepain, est donc « non pas le moyen mais l’analyse du moyen fourni par la matière36 ». Le matériau ne préexiste pas à son analyse : il est le résultat d’une relation abstraite réciproque entre une substance et son utilité mobilisée à des fins techniques.

La technique est analyse implicite

Si la technique est une faculté humaine d’analyse, elle ne peut plus être confondue avec le matériel : l’équipement matériel n’est que l’attestation de la réalité de cette abstraction, qui transforme les éléments tangibles en révélateurs des identités et des unités analytiques qu’elles intègrent. C’est ce que met en évidence Gilles Le Guennec dans des ateliers d’ergotropie37, en procédant à une analyse du faire par le faire, par-delà même l’ergologie38 qui théorise scientifiquement le faire par le langage.

On notera que le terme de « technique », au sens d’une analyse, est utilisé avec justesse dans la pratique de l’athlétisme. C’est particulièrement marquant dans la phase de préparation des athlètes avant l’exécution d’une performance sportive : le geste répété atteste analytiquement de la présence in absentia d’un équipement matériellement absent mais formellement présent, révélant une sélection de tâches et leur dosage dans la dynamique d’une manipulation analytique, jusqu’à l’exécution inscrite dans une dialectique entre nature, structure et culture. L’analyse technique de la perche utilisée dans le saut à la perche ne repose pas principalement sur le fait qu’elle soit matériellement constituée de fibres de carbone ou de verre mais plutôt sur l’analyse de leurs propriétés utiles dans la dynamique du saut et des choix opérés entre les nécessités contradictoires, de rigidité et de souplesse ou de poids et de vitesse. Une fois propulsé en hauteur aux conditions imposées par l’action de la perche, l’athlète redevient actif dans son positionnement par rapport à la barre.

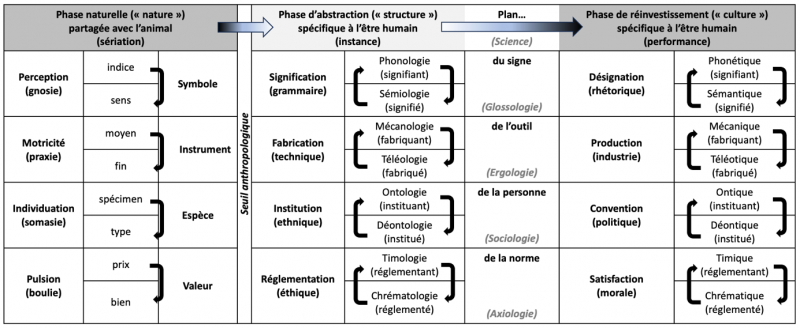

L’absence de théorisation de la technique, qui en fait un être à part sur la seule base de sa séparation matérielle d’avec le concepteur ou l’opérateur, pose problème : la technique n’est pas cette entité déshumanisée qui conforte une conception positiviste de la technique. Considérer l’artefact matériel issu d’une production humaine comme un être autonome qui échapperait au contrôle de l’humain est une tentation à laquelle succombent successivement Bernanos39, Heidegger40, Simondon41, Ellul42 ou Stiegler43, sans avoir défini la technique autrement qu’en la rapportant à l’évidence de l’existence positive des outils ou des machines. L’hypothèse d’une ergologie, au sens de « science du faire » dont il est question ici, vise à rendre compte des processus d’analyse mécanologique et téléologique, taxinomique et génératif, quels que soient les secteurs industriels auxquels on les applique44, et de leurs réaménagements respectifs dans une mécanique et une téléotique.

Figure 4. Phase d’abstraction de l’outil (structure) : les axes de la fabrication. Jean Gagnepain (1982).

La machine désigne notre capacité à rendre plusieurs tâches inséparables. Faire de la machine une unité d’analyse combinant un ensemble de tâches contribue à réinscrire la machine dans son humanité : dans tout équipement technique, il y a de la machine au sens d’un principe d’analyse téléologique, « formalisant, par segmentation et intégration de dispositifs, la fin de l’activité. La couture est une machine qui intègre l’enfilage et le perçage45 ». Si l’on considère l’activité sportive du saut en hauteur, « l’altitude » de la barre est déjà virtuellement et matériellement incluse dans les capacités physiologiques de l’être humain autant que dans la longueur de la piste d’élan, la distance entre le point de départ – marqué d’un repère – et la position de la barre à franchir, la direction de la parabole de la course d’élan, la vitesse de la course de l’athlète, le choix du pied d’appel, la technique ascensionnelle ou le choix vestimentaire du short pour ne pas entraver le mouvement. Ce qui est appelé ici « outil » n’est donc pas l’objet que l’on manipule mais une analyse qui déborde largement la catégorie socialement convenue de l’outillage. Il concerne tout artefact comportant une fin techniquement élaborée, au sens où elle est implicitement incluse. Dans le champ des sciences humaines, la notion d’implicite ou de manque, développée par la psychanalyse freudienne ou lacanienne, ou les travaux ethnologiques et sociologiques fondés sur une approche structurale, peut aider par analogie à comprendre ce fonctionnement dialectique technique proposé par l’ergologie de Jean Gagnepain.

Une (re)définition de la culture

Si l’on considère que la culture ne se réduit pas à des usages socio-historiquement déterminés mais qu’elle englobe l’intégralité de la rationalité humaine, la technique est un fait de culture au même titre que le langage, la société ou le droit. À défaut, le risque est que la locution « culture technique », en prétendant acculturer la technique, y compris en la dénaturalisant, suggère que la technique n’acquiert son statut rationnel qu’en y intégrant l’usage, c’est-à-dire en l’inscrivant dans le registre du social qui la légitimerait. Or, si la technique est une forme rationnelle de culture, pourquoi faut-il développer une culture technique au-delà de l’analyse technique que nous mettons humainement à l’œuvre ? En un sens, l’expression « culture technique » est redondante si l’on considère qu’il est inutile d’adjoindre le terme culture à celui de technique, partant du principe que la technique est une manifestation de la culture.

Gageons que le projet visant à développer une culture technique entend désigner encore autre chose, et notamment le fait de s’intéresser à la technicité humaine quels que soient les secteurs industriels. Quel est l’enjeu du développement de cette culture technique ? Le développement d’une culture technique vise-t-il à promouvoir des secteurs en voie de disparition ou d’émergence ? Y a-t-il une technique qui soit menacée ? S’agit-il d’un réflexe conservatoire visant à s’assurer, par exemple, que l’arrivée d’une culture numérique, réputée à tort être virtuelle, ne vienne remplacer une culture mécanique traditionnelle ? Faut-il décloisonner la culture technique pour l’étendre à des secteurs émergents ou négligés, et réaliser ainsi le projet du Bauhaus d’unifier artistes, artisans et industriels ?

Passer de la culture aux cultures, ou de la technique aux techniques, c’est-à-dire passer sémantiquement du singulier au pluriel, conduit à traduire dans la langue, française en l’occurrence, une attention portée à la reconnaissance d’une pluralité de corporations socialement constituées, pour créer les conditions politiques d’une coexistence pacifique. Si le pluriel, appliqué au terme de culture ainsi qu’à celui de technique, rend compte du fait qu’il existe une variété observable de phénomènes que l’on peut rapporter à un unique terme, le recours au pluriel peut être perçu comme une stratégie discursive visant politiquement à produire du consensus, par-delà une visée scientifique qui chercherait à poser des frontières claires pour réduire46 le nombre de principes explicatifs qui rendent compte d’une variété phénoménale, afin d’éviter d’avoir autant de principes explicatifs que de phénomènes. En passant de la culture aux cultures, ou identiquement de la technique aux techniques, le risque réside aussi dans le fait de parler d’autre(s) chose(s), au singulier comme au pluriel, et de générer une confusion sémantique entre le singulier et le possessif. Parler de la culture au singulier ne serait rien de plus que l’affirmation d’une vision singulière de culture et éviterait de donner la définition de ce terme, y compris lorsqu’il est employé au pluriel. Entre le constat consensuel de la diversité des phénomènes auquel renvoie ce pluriel, qui n’apporte rien à la définition du terme, et l’impossibilité de s’accorder sur une définition qui serait communément admise, la confusion épistémologique demeure. Le discrédit porté sur l’usage d’un terme au singulier comme, à l’inverse, le réflexe systématique consistant à tout mettre au pluriel qui peut servir d’alternative polyphonique à une pensée scientifique rigoureuse, risque aussi de promouvoir l’idée selon laquelle « la culture » ne peut être qu’une vision partielle, partiale, ethnocentrée47, voire hégémonique, rejoignant ainsi les critiques adressées depuis des décennies à l’encontre de la « Culture », par métonymie des arts officiels adoubés par un ministère de la Culture, qui n’existe pas partout et dont la contre-culture paradoxalement s’honore lorsqu’elle y est admise. Le risque est de glisser du registre scientifique de l’explication (qui requiert un travail conceptuel d’explicitation pour aboutir à une définition de la culture) au registre politique de l’appropriation (reflet des divergences contenues dans la pluralité des définitions susceptibles de faire épistémologiquement l’objet de débats). Politiquement situé entre élans conservateurs fixés sur un état historiquement établi de la technique et volontés réformistes d’annuler toute forme de distinction sociale au nom d’une humanité sans frontière, peut-être ce projet en faveur d’une culture technique s’inscrit-il dans une voie « chorale », visant à instituer, autant qu’à célébrer, une communauté réunie autour d’une culture de la technique, par-delà divergences et convergences ?

Former à la technique

Comment pourrait-on se positionner contre la culture technique, ainsi que nous l’évoquions en titre ? En réalité, l’enjeu est moins d’aller contre la promotion ou la revalorisation d’une culture technique que de définir une science de la technique plutôt qu’une science du « travail », sociologiquement surdéterminé. Cela n’aurait pas de sens de s’élever non plus contre une attention éducative à l’égard de la technique quand il s’agit d’envisager la possibilité d’une autre éducation à la technique pour sortir d’une culture technicienne, limitée à l’inventaire de moyens préexistants, de secteurs industriels socialement valorisés ou conjoncturellement stratégiques. Il ne s’agit pas d’éduquer à la maîtrise de tel ou tel équipement mais d’éduquer à une humanité qui inclut la dimension de la technique parmi les autres facultés, de conceptualisation langagière, de faire société et de conduite éthique. Considérant que la technique est une analyse réciproque des moyens et des fins, indifférente aux finalités dont elle peut être socialement (usages) ou axiologiquement (intentions) investie, former à la technique ne peut consister non plus à former à l’analyse physico-chimique des matières qui composent un équipement, ni même à l’analyse des produits technologiques issus de tel ou tel secteur d’activité. L’enjeu réside davantage dans l’attention à l’analyse abstraite matériellement inscrite dans la manipulation, autant que dans le façonnage, de l’outillage. Dans le registre athlétique du saut en hauteur, la barre utilement placée « le plus bas possible » à l’entraînement permet « d’apprendre la technique » en s’exerçant sélectivement à une tâche, comme l’impulsion par exemple. Gaston Bachelard considère également à juste titre les instruments scientifiques (qui relèvent ici de l’outil, et non de l’instrument, au sens où nous les entendons l’un et l’autre) comme « de la théorie matérialisée48 », qui rejoint finalement la démarche d’expérimentation artistique de l’abstraction menée par Pierre Soulages. Il importe de saisir toutes les implications de cette dialectique contradictoire, entre une analyse réciproque des moyens et des fins qui s’opère à notre insu dans la fabrication et l’efficacité outillée de la production qui en résulte. Éduquer à la technique ne consiste donc pas à inculquer des savoir-faire ou des recettes mais à créer les conditions d’une observation critique de l’inefficacité aveugle de la technique, pour éprouver, par la pratique, la réalité de cette abstraction.

Conclusion : former à l’abstraction technique

Il ne s’agit donc pas de faire valoir une culture technique constituée d’entités positives matérielles, qui conduirait à la même impasse que la fuite éperdue vers l’érudition au détriment de l’explication dans le rapport à la connaissance. Il ne s’agit pas non plus de compenser une absence de théorisation de la technique par l’inventaire des procédés ou secteurs industriels qui socialement l’investissent, ou des technologies que l’actualité et les lois du marché conjoncturellement promeuvent ou ostracisent. Il importe, au contraire, de former à ce que la technique comporte d’humanité et d’abstraction. À rebours de la fascination pour les équipements et par-delà la magie, qui constitue une modalité de l’efficacité technique, cela consiste à porter une attention spécifique au fait technique au-delà du service rendu, incluant l’impouvoir et l’inefficacité de la technique, c’est-à-dire tout ce qui se fait, y compris à notre insu. Il ne s’agit donc pas de former à une culture technique par accumulation de savoir-faire, d’éducation au code ou à la mécanique, mais de comprendre ce qui est en jeu dans la non-coïncidence permanente entre cette activité spécifiquement humaine qu’est la fabrication et l’appareillage produit. Pour cela, il importe de promouvoir une éducation à la technique comme part d’humanité présente en chacun de nous. Ainsi, tendre à la reconnaissance de la technique, respectivement alogique, asociale et amorale, c’est affirmer la nécessité de donner un statut à cette inaction qui nous humanise : « l’abstraction incorporée49 » dont la technique, à l’égal du langage, de la société ou du droit, constitue une autre forme d’attestation de la raison humaine à l’œuvre.